試想一下,當你走進一家數碼賣場,在三星的最新折疊屏、小米的高性能旗艦機或是OPPO的拍照機皇間搖擺不定,一個事實卻可能超乎你的想象,無論你最終選擇了哪個品牌,其背后的主板設計與整機制造,極有可能都源自同一家幕后公司——華勤技術股份有限公司(以下簡稱“華勤技術”)。

這家總部位于上海的公司,正是這些一線品牌光環背后的“隱形巨頭”,它不生產自己的品牌,還以“原始設計制造商”(ODM)的身份,為我們耳熟能詳的安卓手機巨頭和主流PC廠商,提供從產品定義、研發設計到生產制造的全套解決方案,作為智能設備世界的“中央廚房”,悄無聲息地決定著我們數字生活的硬件基礎。

然而,這家公司背后的資本故事,卻遠比其生產線上的精密運轉更加波折與耐人尋味。2023年,華勤技術剛剛在A股成功上市,市值一度突破千億大關,但僅僅一年之后,公司便火速啟動赴港二次上市的進程。更引人注目的是,在此期間,一則由公司內部員工持股平臺發起的、高達數十億元人民幣的高位減持計劃,引發了市場對其公司治理和股東利益一致性的質疑。

截至2025年9月22日,華勤技術報收101.98元/股,總市值1036億元。

01

轉型后年入千億,

毛利率為個位數

在消費電子這片紅海中,單純依靠規模擴張的市場戰略已難以為繼,華勤技術近年來的快速增長,其核心驅動力在于一次深刻的戰略轉型——從傳統的消費電子代工,轉向技術含量更高、增長潛力更大的AI硬件領域。

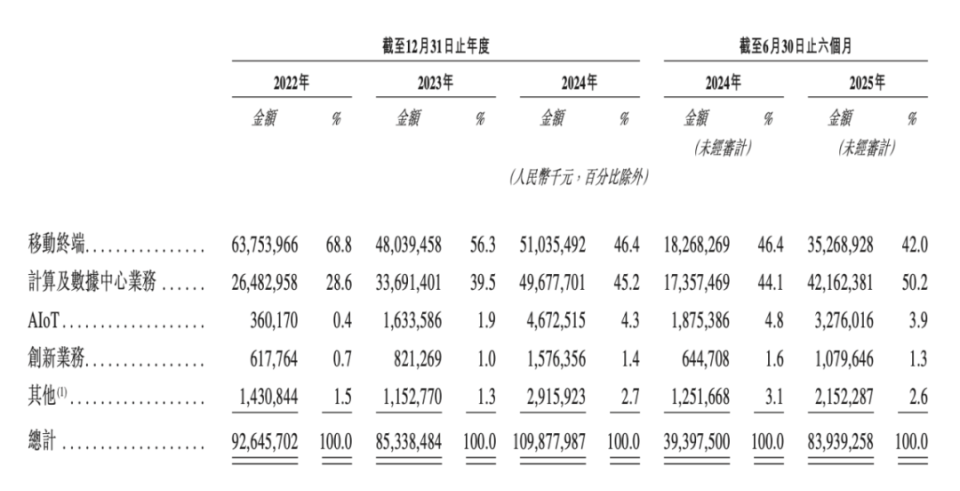

圖源:華勤技術《招股書》

華勤技術的業務版圖可以用其“3+N+3”戰略來概括,第一個“3”指三大支柱型產品:智能手機、筆記本電腦和服務器;“N”代表基于三大支柱拓展出的移動終端及AIoT、計算業務及數據中心業務等多個產品系列;第二個“3”則指向三大創新業務領域:汽車電子、軟件業務和機器人。

圖源:華勤技術《招股書》

這一戰略的執行效果,在財務數據上得到了最直觀的體現。《招股書》顯示,華勤技術的收入結構在過去幾年發生了極大的變化,2022年,作為傳統優勢業務的移動終端(包括智能手機、平板電腦等)貢獻了68.8%的收入,而到了2025年上半年,這一比例已降至42%。

與此同時,“N”背后的以服務器為核心的計算及數據中心業務收入占比則從28.6%飆升至50.2%,首次超越移動終端成為華勤技術最大的收入來源。

在全球智能手機市場增長放緩、競爭白熱化的背景下,華勤技術抓住了由人工智能催生的算力需求激增的機遇,也正是服務器業務的增長,推動其在2024年營收首次突破千億,達到1099億元,并在2025年上半年實現了高達113.1%的同比增長。

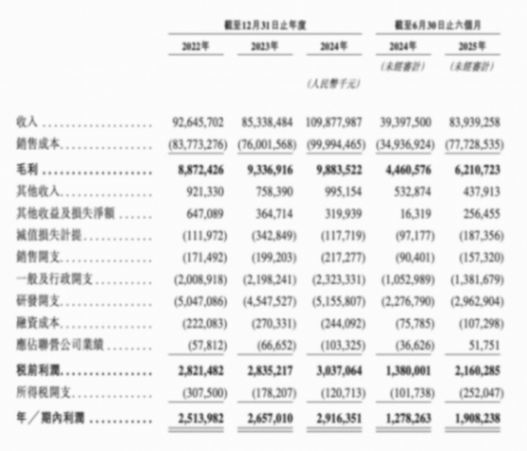

圖源:華勤技術《招股書》

人工智能的浪潮既是華勤技術轉型最大的助推器,但也帶來了前所未有的風險。

在該領域,市場長期被廣達、英業達、緯創等中國臺灣廠商主導。這些企業與全球主要的云服務商和服務器品牌建立了數十年之久的合作關系,擁有深厚的技術護城河和強大的供應鏈議價能力,華勤技術作為后來者,盡管增長迅速,但毛利率并不穩定。

財報顯示,華勤技術的計算及數據中心業務在2025年上半年毛利率僅為5.9%,顯著低于傳統的移動終端業務(8.8%)。整體毛利率2025年上半年降至7.4%。

而“3+N+3”戰略的最后一部分——汽車電子、軟件和機器人,代表了華勤對未來的長期押注。華勤技術已成立汽車電子事業部,并已在智能座艙、智能駕駛控制器等領域實現產品出貨,切入主流主機廠的供應鏈。機器人業務雖然尚處早期,但與具身智能的未來趨勢高度契合。

但是這些新領域的技術壁壘和行業門檻遠高于消費電子,特別是汽車電子行業,對產品的安全性、可靠性和認證周期有著極其嚴苛的“車規級”要求,這對于習慣了消費電子快速迭代模式的廠商來說,是一個巨大的挑戰。

在應對這些挑戰的過程中,華勤技術的核心競爭力在于其獨特的“ODMM”平臺化能力。《招股書》中反復強調,公司不僅僅是ODM,更是“ODMM”,其中增加的“M”代表“Mechanical”(精密結構件)。通過戰略性收購上游供應商,華勤強化了在模具設計、金屬中框、散熱模組等核心結構件方面的自主研發和制造能力。